今回は意外と知られていない唾液の重要性についてのお話です🦷💧

全二回にわけてお話させていただきます♪

まず、唾液はそもそも何から作られているのかご存じでしょうか?

答えは『血液』です。

唾液は透明な液体なので、水分が姿を変えたものだと思っていらっしゃる方が多いかと思うのですが、実は唾液は血液からできています。

水分を摂ると脊髄で血液が作られ、その血液が唾液腺にいき唾液へと作り変えられます。

水を飲んですぐに唾液になるわけではなく、一度血液になってから唾液になっています。

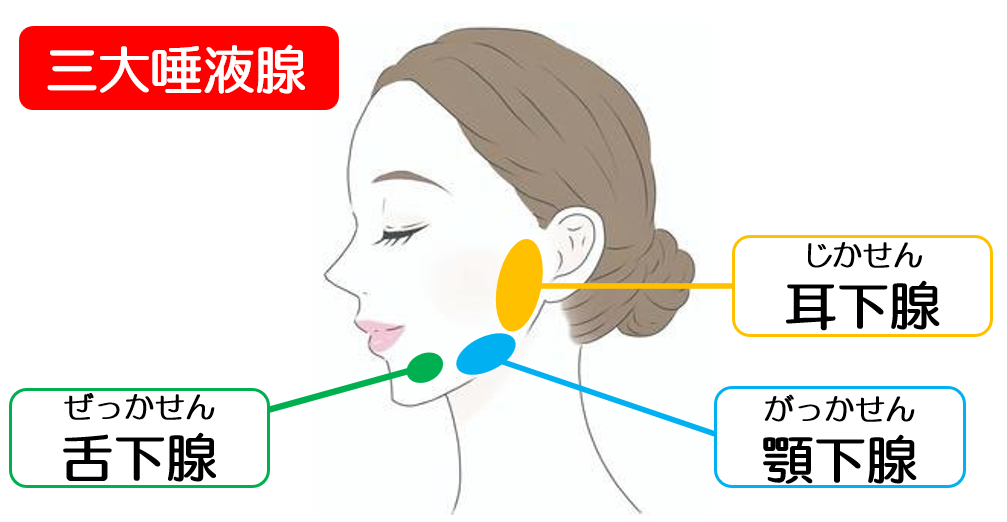

唾液を作っている唾液腺とはお口の中に大小複数存在しているのですが、その中でも三大唾液腺と呼ばれる『耳下腺』『顎下腺』『舌下腺』の三つが特にたくさんの唾液を作り出します。

ちなみに唾液には刺激がなくても流れ出る安静時唾液と、咀嚼などの刺激によりたくさん分泌される刺激時唾液の二種類あります。

季節や年齢・性別・身体状況・どんな薬を普段飲んでいるかで個人差はありますが、健康な成人の場合唾液は1日に1000ml〜1500ml作られるといわれています。

次に、唾液にはどのような働きがあるでしょうか?

唾液には様々な役割があるのですが、今回はその中でも『お口を清潔に保つ』『歯を補修する』『感染症を予防する』の三つのお話をします。

唾液は99%以上が水ですが、残りの1%に100種類以上ものさまざまな成分が含まれています。

成分は血液から移行してきたものだけでなく、唾液腺で新たに作り出されるものもあります。

まず一つ目は『重炭酸イオン』です。

お口の中はもともと中性の状態ですが、飲食をするとお口の細菌が出す酸や飲食物の酸によって酸性の状態に傾きます。

酸性の状態でいると、酸が歯の表面のエナメル質を溶かしてしまい、歯の成分であるカルシウムやリン酸が溶け出します。

これを脱灰といいますが、唾液中の重炭酸イオンはお口の中の状態を中性の状態に戻す作用があります。

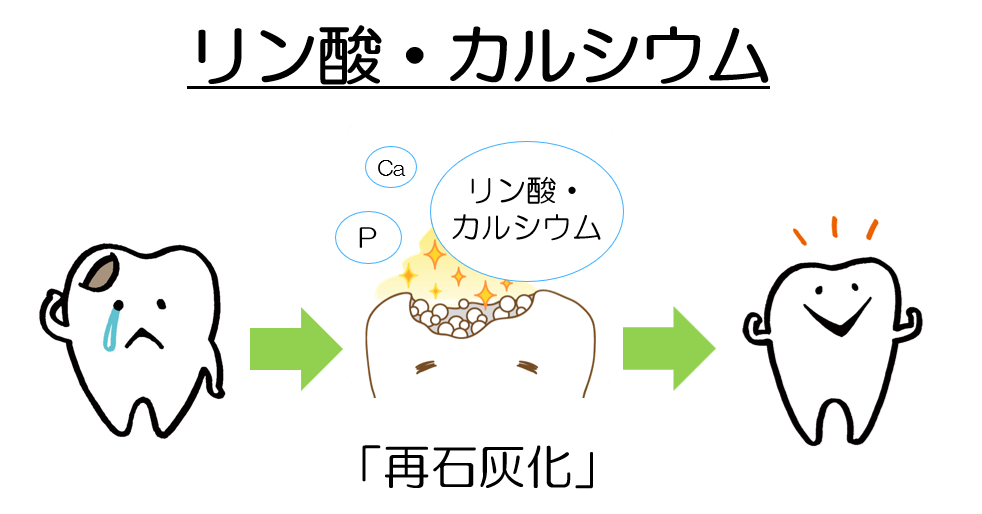

次に『リン酸』や『カルシウム』です。リン酸やカルシウムはそもそも歯の成分です。

先ほど説明したように、飲食をするとお口の中が酸性の状態になり歯の成分が唾液中に溶け出します。

しかし唾液中のリン酸やカルシウムが時間をかけて唾液から歯に戻り、歯が修復されていきます。これを再石灰化と言います。

通常、お口の中では、脱灰と再石灰化が日々繰り替えされています。両者のバランスが取れていれば健康な状態と言えます。

まだ歯に穴の空いていない初期むし歯の状態からもっとむし歯が進行してしまうか、再石灰化で修復できるかは、この脱灰と再石灰化のバランスにかかっています。

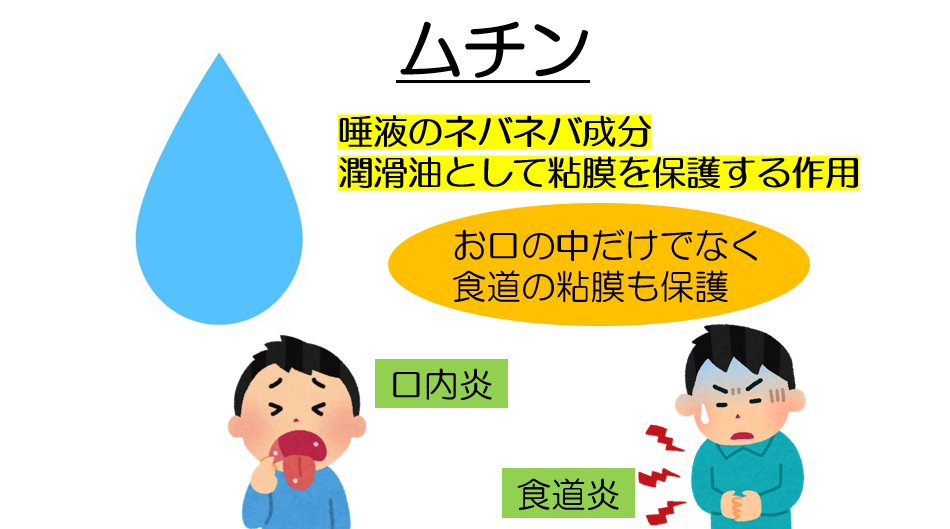

次に『ムチン』です。

ムチンは唾液のネバネバ成分で、これには潤滑油として粘膜を保護する作用があります。お口の中だけでなく食道の粘膜も保護しています。

唾液が減るとお口の粘膜の潤いが足らず、傷ついて口内炎などになりやすくなったり、食道の粘膜も傷付きやすくなり食道炎になることもあります。

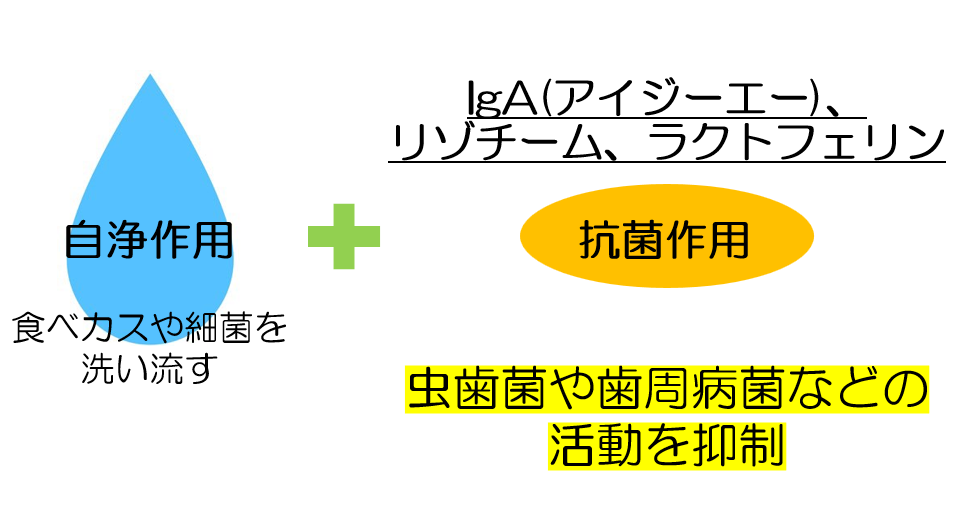

唾液には、食べかすや細菌を洗い流してお口を清潔に保つ自浄作用があります。

口の中にはおびただしい量の細菌が存在していて、

口は感染の入り口とも言えるのですが、

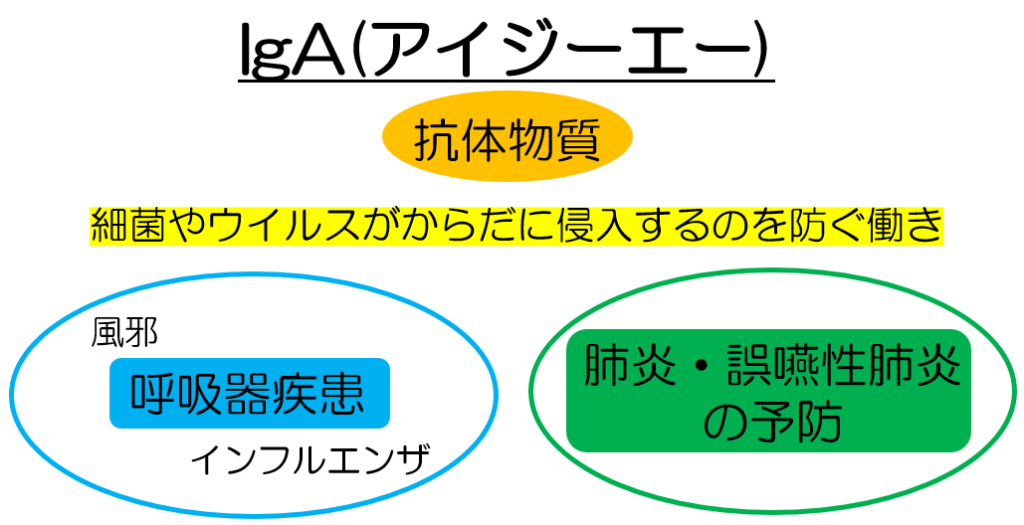

唾液の自浄作用と、IgA(アイジーエー)、リゾチーム、ラクトフェリンなどによる抗菌作用で虫歯菌や歯周病菌などの細菌の活動が抑制されています。

逆に唾液が減りお口の中が汚れやすくなると細菌が繁殖しやすくなります。

そうすると細菌の塊であるプラークが増えていき、虫歯や歯周病といったお口の中の病気になりやすくなってしまいます。

唾液の中に含まれている抗体物質であるIgAは、細菌やウイルスがからだに侵入するのを防ぐ働きをしています。

唾液中にIgAが多いと風邪やインフルエンザなどの呼吸器系疾患にかかりづらくなることもわかっています。

また肺炎や高齢の方に多い誤嚥性肺炎の予防にも唾液中のIgAの量が影響していると言われています。

ここまでで唾液が実はとてもよく働いていて、お口の中でかなり重要な役割を果たしていることがわかってきたかと思います。

次回はそんな唾液の量が減少してしまう意外な理由や、唾液の量を増やすためにどうすればいいかのお話をさせていただきます♪お楽しみに🌟

参考資料:『nico/2018年6月号』