後編は前回お知らせした通り、唾液の量が減ってしまう意外な理由や唾液を増やすためにどうすればいいのかお話させていただきます🦷✨

みなさん、唾液の量が減ってしまう原因をご存じですか?

パッと思いつくもので誰にでも起こりうることでいえば『加齢』が挙げられると思います。そのほかにも

- 体内の水分量の減少

- 唾液腺の病気などの口腔疾患

- がんの放射線治療

などが挙げられます。

ただ唾液の減少の理由として一番多いとされているのは『薬剤の副作用』と言われています。

高血圧の薬や向精神薬がその筆頭とされており、一般的な処方薬の80.5%が唾液減少の原因になるとされています。

生きていく上で薬を服用することは誰もが経験することですし、病気などになると避けては通れないことです。

もちろん薬を飲む生活をしていなくても、加齢や水分不足などほかの事が原因で誰もが唾液の量が減少していく傾向にあります。

そこで唾液の分泌を促し、唾液の量を増やしていくことがとても大切になってきます。今回は唾液の量を増やす方法を4つ紹介します。

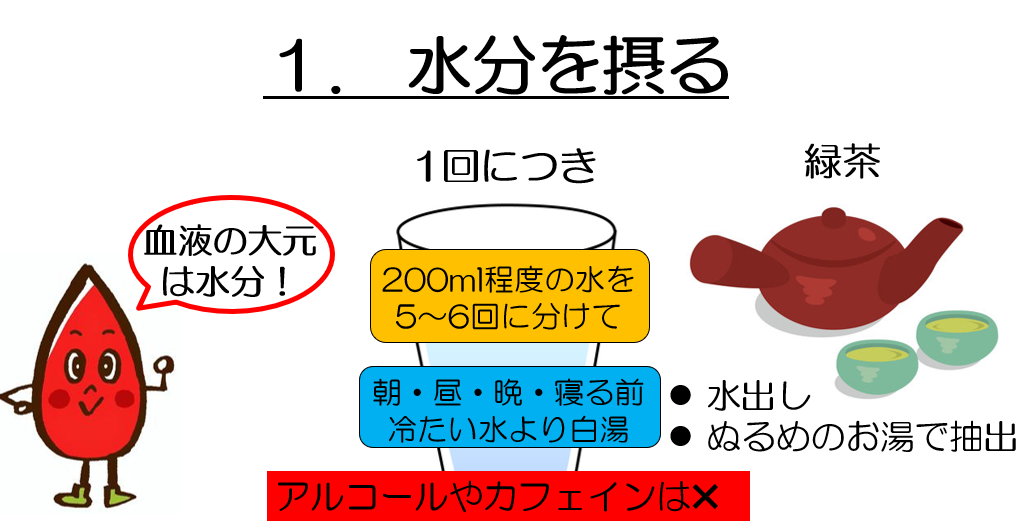

まず第一に水分を摂ることです。

最初に唾液は血液に由来すると説明しましたが、血液の大元は水分なので

唾液を増やすにはまず水分を摂ることが大事になってきます。

一度にたくさんの水を飲むのではなく、1回につきコップ1杯200ml程度の水を5~6回にわけてゆっくり飲んでください。

これを朝昼晩、できれ寝る前にも飲むのが効果的で、温度は冷たい水よりも白湯のほうがおすすめです。

水や白湯以外の飲み物を飲む場合はアルコールやカフェインを含まないものを飲んでください。

ただ緑茶はカフェインを含みますが、水出し、もしくはぬるめのお湯で抽出した緑茶は唾液中のIgAを増やす効果があります。緑茶の場合は水出しやぬるめのお湯で抽出したものを飲んでみてください。

次によく噛んで食べることです。

前回唾液には、安静時唾液と刺激時唾液があると言いましたが、咀嚼をすればするほど唾液腺が刺激されて刺激時唾液が出てきます。

唾液の量としては、安静時唾液よりもこの刺激時唾液のほうが圧倒的に量が多いです。食材を大きく切ったり、噛みごたえのある食品を選ぶなどして咀嚼回数を増やす食べ方も効果的です。

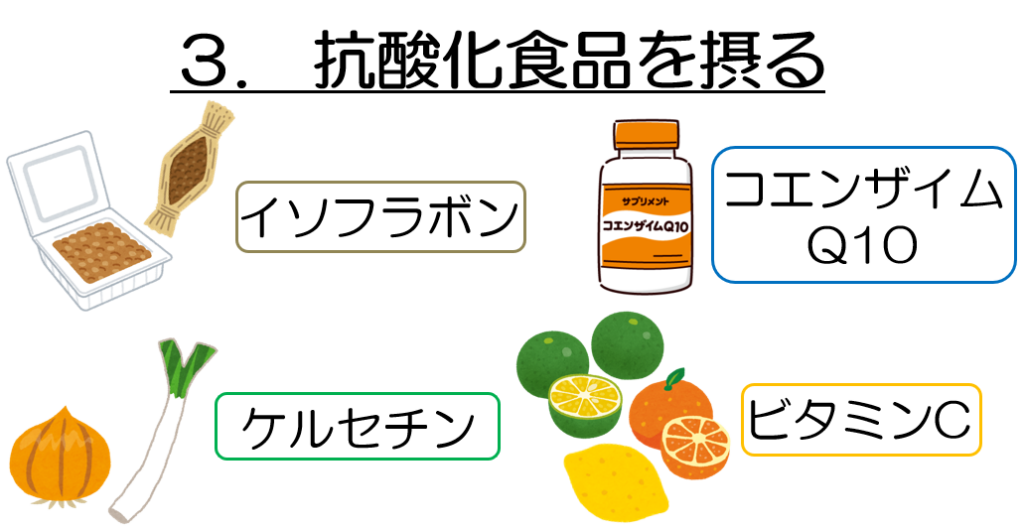

三つ目に抗酸化食品を摂ることです。

抗酸化物質はアンチエイジング効果があると注目されていますが、その中には唾液の量を増加させるものもあります。

たとえば納豆に含まれるイソフラボン、ネギや玉ねぎに含まれるケルセチン、サプリメントで売られているコエンザイムQ10、柑橘類に含まれるビタミンCがそれにあたります。

これらの食品を意識的に食べてみるのも効果的です。

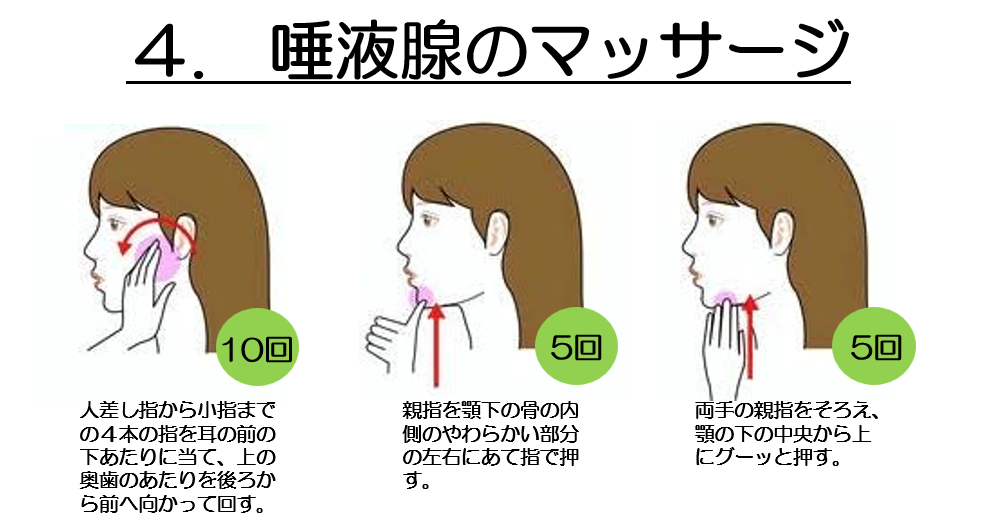

最後に唾液腺のマッサージをすることです。

三大唾液腺のマッサージは唾液の分泌を促します。

唾液腺のマッサージを続けると様々な効果が出てきます。

- 唾液の分泌を促し唾液の量が増え、お口の自浄作用が働く

- 自浄作用により細菌が減り口臭を防ぐ

- 乾燥気味だったお口の中が潤い、お口の中のケアがしやすくなり、乾燥などによる痛みなどがやわらぐ

- マッサージでお口周りの筋肉をほぐし、お口周りの緊張がほぐれて口が開けやすくなる

などです。

お食事前におこなってお食事のために唾液の分泌を促したり、湯船につかってるときなどリラックスしてるときにおこなうのがおすすめです。

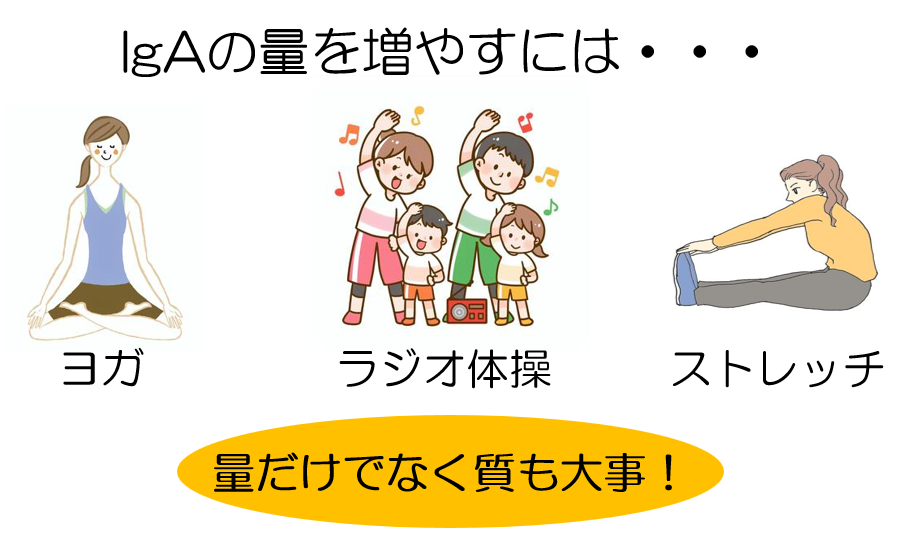

また一見体によさそうに見えますが、たくさん運動することは唾液の量を増やすことにあまり関係がありません。

むしろ過度の運動による疲労は、虫歯菌や歯周病菌の動きを抑制してくれてる唾液中のIgAを減らし、免疫力を低下させます。

また慢性的なストレスもIgAの量を減らし、免疫力を低下させ唾液の質を下げる要因となります。

IgAの量を増やすにはヨガやラジオ体操、ストレッチなどの軽い運動がよいとされています。

唾液の量を増やすことも大切ですが、ぜひ唾液の質のことも気にかけて今の私生活を振り返ってみてください。

お口の健康維持といえば、歯磨きなどの歯のお掃除ばかり気にされる方が多いと思います。しかし歯を磨くだけではカバーしきれない部分もあります。

そのひとつが今回のテーマである、歯を取り巻いている環境である『唾液』です。

唾液の量や質を高める工夫をもとに、唾液の量と質をコントロールしてお口の病気を予防していくというのを意識してみてくださいね🦷✨

ここまで読んでいただきありがとうございました。

参考資料:『nico/2018年6月号』